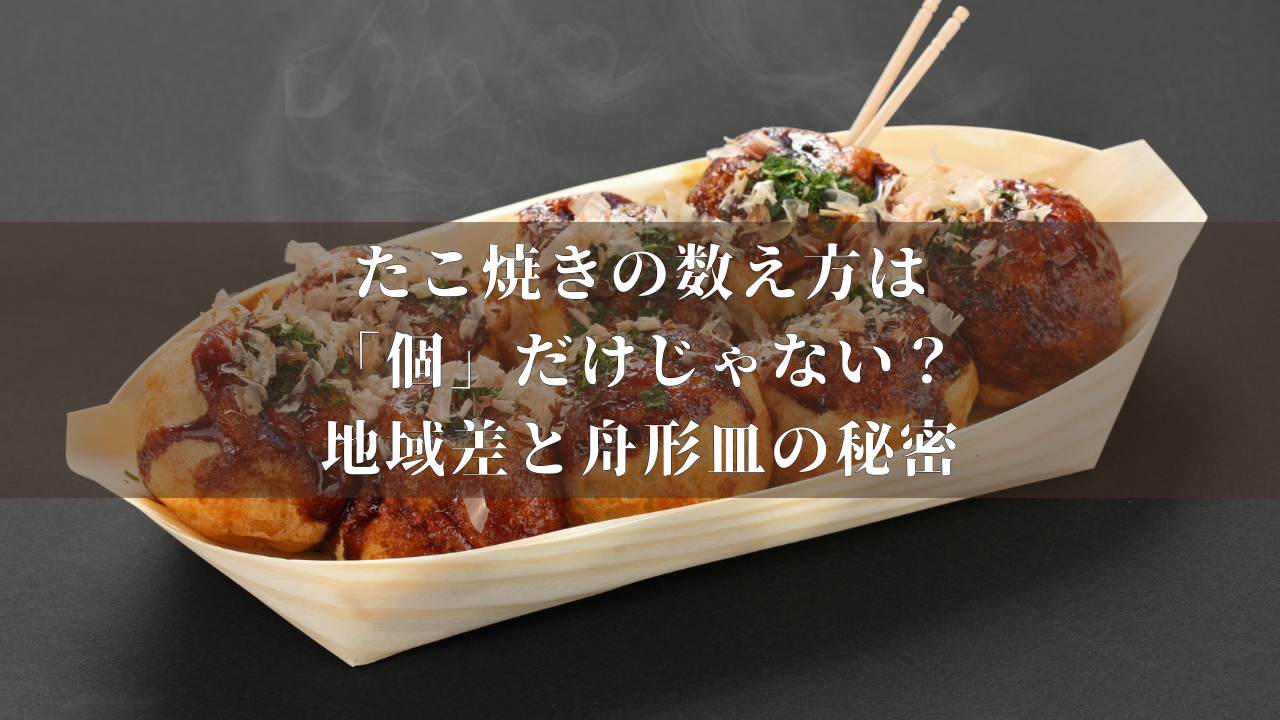

たこ焼きは関西を中心に全国で愛される人気の粉もの料理ですが、実は「どう数えるか」にも面白い文化があります。

「たこ焼き3個」と数えるのが一般的ですが、屋台では「1舟」、家庭では「1皿」、スーパーでは「1パック」、冷凍食品では「1袋」といった具合に、シーンによって表現が変わるのです。

さらに大阪など関西圏では、昔から舟形皿が多く使われ、「舟」という数え方が特に根付いてきました。

舟形皿は経木という木の素材で作られており、軽くて持ちやすいだけでなく、たこ焼きを美味しい状態で楽しめる工夫が詰まっています。

本記事では、たこ焼きの数え方の種類や地域による違い、そして舟形皿が選ばれる理由を分かりやすく解説します。

次にたこ焼きを食べるとき、数え方や器に注目すると、より深く楽しめるかもしれません。

たこ焼きの数え方の基本

たこ焼きはシンプルな粉もの料理ですが、その数え方にはちょっとした面白さがあります。

一般的には「個(こ)」で数えることが多いですが、実際には販売される容器や提供スタイルによって表現が変わります。

ここでは、たこ焼きの代表的な数え方を整理してみましょう。

一般的な「個」での数え方

最もわかりやすいのは「個」です。

例えば「たこ焼き3個ください」といえば、ひとつひとつを直接数える表現になります。

日常会話や家庭での利用では、この「個」が最もスタンダードです。

| 数え方 | 使う場面 | 入っている数 |

|---|---|---|

| 個 | 一般的な会話や少量注文 | 1〜数個 |

屋台やお店で使われる「舟」「皿」「パック」

屋台や専門店でよく耳にするのが「舟」や「皿」です。

「舟」は経木で作られた舟形皿に盛られた単位で、6〜8個程度が一般的です。

「皿」は家庭や飲食店での提供スタイルに多く、こちらも6〜10個が1皿として数えられます。

また、スーパーやコンビニではプラスチック容器に入っていることが多く、「パック」と表現されます。

数え方は容器と一体になっているため、買う場所や食べるシーンによって自然に変わるのが特徴です。

| 数え方 | 主な場面 | 個数の目安 |

|---|---|---|

| 舟 | 屋台・イベント | 6〜8個 |

| 皿 | 家庭・飲食店 | 6〜10個 |

| パック | スーパー・コンビニ | 6〜8個 |

冷凍食品や家庭向けの「袋」での数え方

まとめ買い用の冷凍たこ焼きなどでは「袋」で数えることもあります。

1袋には20個以上入っていることも多く、家庭でストックしておくのに便利です。

袋単位は業務用にも近く、まとめて楽しむ時に重宝されます。

| 数え方 | 主な場面 | 個数の目安 |

|---|---|---|

| 袋 | 冷凍食品・まとめ買い | 20個以上 |

地域によるたこ焼きの数え方の違い

たこ焼きの数え方は全国でほぼ共通していますが、地域によって微妙な違いが見られます。

特に大阪を中心とする関西圏と、関東以北では表現や使われる単位に特徴があります。

ここでは、地域ごとの数え方の文化を紹介します。

大阪を中心とした関西文化と「舟」文化

たこ焼き発祥の地・大阪では「舟」で数える文化が根強く残っています。

屋台や路地裏のお店でも舟形皿で提供されることが多く、「1舟、2舟」と数えるのが一般的です。

大阪のたこ焼き文化を象徴するのが、この「舟」での数え方といえるでしょう。

| 地域 | 主な数え方 | 特徴 |

|---|---|---|

| 大阪・関西圏 | 舟 | 屋台文化と密接に結びつく |

関東で主流の「皿」「個」での表現

関東では家庭での食事や飲食店での提供が多く、「皿」や「個」が主流です。

テイクアウトの文化もありますが、関西ほど舟形皿は見られません。

そのため、「舟」という表現を知らない人も少なくありません。

| 地域 | 主な数え方 | 特徴 |

|---|---|---|

| 関東 | 皿・個 | 飲食店や家庭中心 |

地域性より販売スタイルが影響するケース

実際には地域性だけでなく、販売スタイルによって数え方が変わります。

スーパーでは地域を問わず「パック」が一般的ですし、家庭で出されれば「皿」と呼ぶのが自然です。

地域差よりも「どんなシーンで食べるか」が、数え方を決めるポイントです。

| 販売スタイル | 主な数え方 |

|---|---|

| 屋台・イベント | 舟 |

| 飲食店・家庭 | 皿・個 |

| スーパー・コンビニ | パック |

なぜ舟形皿がたこ焼きに使われるのか

たこ焼きを数えるときに欠かせないのが「舟」という単位です。

この呼び方は、経木(きょうぎ)で作られた舟形の容器に由来しています。

ここでは、舟形皿が広く使われる理由を整理してみましょう。

経木でできた舟形皿の歴史と背景

舟形皿は、薄く削った木の板である経木を折り曲げて作られたものです。

昔はプラスチック容器が普及していなかったため、熱い食べ物を安全に盛り付ける工夫として生まれました。

経木の舟は軽くて扱いやすく、屋台文化の広がりとともに定着しました。

| 特徴 | メリット |

|---|---|

| 経木製 | 軽くて持ちやすい |

| 木の質感 | 温かみと伝統を感じさせる |

熱を逃がしやすく美味しさを守る特徴

経木は通気性があり、余分な水分や油を吸収してくれる性質があります。

そのため、時間が経ってもべちゃっとしにくく、たこ焼きの食感を保つのに適しています。

特に持ち帰りの際には、この機能性が大きな役割を果たします。

| 機能 | 効果 |

|---|---|

| 通気性 | 蒸れを防ぐ |

| 吸水性 | 油分を吸い取る |

プラスチック容器ではなく舟形が選ばれる理由

熱々のたこ焼きをプラスチック容器に入れると、柔らかくなったり変形してしまう可能性があります。

一方で、経木の舟形皿は熱に強く、しかもコストも比較的安く済む点が魅力です。

実用性と伝統的な雰囲気の両立が、舟形皿が選ばれ続ける理由といえるでしょう。

| 容器 | 特徴 | たこ焼きに適しているか |

|---|---|---|

| 舟形皿(経木) | 軽くて耐熱性あり | ◎ |

| プラスチック容器 | 軽いが熱に弱い | △ |

| 陶器の皿 | 丈夫で見栄えが良い | ○(店内用) |

舟形皿の魅力と現代での活用

舟形皿は単なる容器以上の存在として、たこ焼き文化に欠かせないアイテムになっています。

ここでは、現代でも舟形皿が広く使われている理由と、その魅力を解説します。

見た目の演出や環境への配慮など、新しい価値も加わっています。

屋台やイベントで定番となった理由

お祭りやイベントでよく見かけるたこ焼きは、ほとんどが舟形皿に盛られています。

これは持ち運びやすさに加えて、雰囲気を盛り上げる効果があるからです。

手に持って歩きながら食べるシーンにぴったりなのが舟形皿の魅力です。

| 場面 | 舟形皿が選ばれる理由 |

|---|---|

| 祭り・イベント | 持ち運びやすく雰囲気を演出 |

| 屋台 | 定番スタイルとして定着 |

エコ素材としての注目とサステナブル性

経木は自然素材であり、環境に配慮した点でも注目されています。

近年は環境意識の高まりから、再び経木の容器が見直される流れもあります。

舟形皿は昔ながらの容器でありながら、時代のニーズにも合致しているのです。

| 素材 | 特徴 |

|---|---|

| 経木 | 自然素材で処理がしやすい |

| プラスチック | 大量生産可能だが環境負荷が高い |

見た目の演出効果と食文化としての魅力

舟形皿は、見た目にも「小舟にたこ焼きが乗っている」ような印象を与えます。

そのデザイン性が食欲をそそり、食べる楽しさを倍増させてくれるのです。

単なる器を超えて、文化や体験を彩る存在として舟形皿は受け継がれています。

| 魅力 | 具体的な効果 |

|---|---|

| 見た目 | 雰囲気を盛り上げる |

| 文化性 | 大阪発祥の食文化を象徴 |

まとめ:たこ焼きの数え方と舟形皿が伝える文化

ここまで、たこ焼きの数え方と舟形皿の背景について見てきました。

数え方の多様性や器の特徴を知ることで、たこ焼きを味わう楽しさがさらに広がります。

最後にポイントを整理しましょう。

数え方の多様性が示すたこ焼きの魅力

たこ焼きは「個」「舟」「皿」「パック」「袋」といった複数の単位で数えられます。

これは提供スタイルや食べる場面によって変化するものであり、日本ならではの柔軟な文化です。

一つの食べ物に多様な数え方があるのは、それだけ生活に根付いている証拠といえるでしょう。

| 数え方 | 場面 |

|---|---|

| 個 | 家庭や少量注文 |

| 舟 | 屋台・イベント |

| 皿 | 飲食店・家庭 |

| パック | スーパー・コンビニ |

| 袋 | 冷凍食品・まとめ買い |

舟形皿が今も愛され続ける理由

舟形皿は軽くて持ちやすく、見た目にも楽しい容器です。

さらに、経木という自然素材の特性がたこ焼きを美味しく保ち、昔から愛されてきました。

実用性と文化性を兼ね備えた舟形皿は、今もたこ焼きに欠かせない存在です。

| 理由 | 内容 |

|---|---|

| 実用性 | 軽量で耐熱性があり持ちやすい |

| 文化性 | 大阪発祥の食文化を象徴する器 |